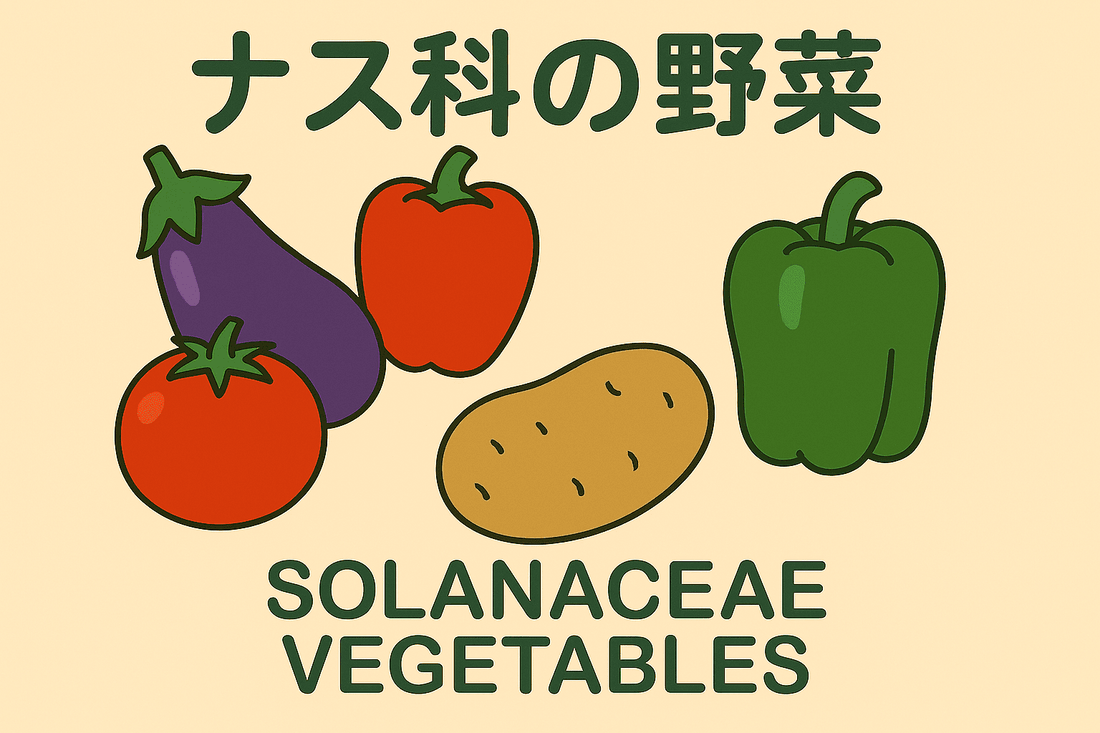

ナス科の野菜:とりあえず知っておきたい種類、栄養、そして健康への影響

私たちの食卓に欠かせないナス科の野菜。 しかし、具体的にどのような野菜が含まれているのか、それぞれのような栄養や特徴があるのか、ご存じでしょうか?

この記事では、身近なナス科の野菜に焦点をあて、その種類、豊富な栄養、健康効果、そして摂取する上での注意点までを丁寧に解説します。

ナス科の野菜とは?その驚きの多様性

ナス科(nas科)は、世界中に広く分布する植物の科で、なんと約2,700種もの植物が含まれています。食用となる野菜だけでなく、タバコやペチュニアなどの観賞植物、さらには毒を持つ植物(ベラドンナなど)も含まれる、非常に多様性に富んだグループです。

共通の特徴としては、ナス科の植物の多くは、果実に種子を包み込む形をとっています。 また、アルカロイドと呼ばれる微量の生理活性物質を含むものが多いものが特徴です。このアルカロイドは、適切な量であれば健康に良い影響を与えるものもありますが、過剰摂取や未熟な部分に含まれる場合は注意が必要です。

代表的なナス科の野菜の種類と特徴

食卓でよくナス科の野菜を見ていきましょう。それぞれの野菜が持つユニークな特徴と、豊富な栄養について解説します。

ナス:夏の食卓を彩る万能野菜

夏を代表する野菜であるナスは、和洋の中でもどんな料理にも合う万能さが魅力です。 独特の紫色が特徴で、これはナスニンというポリフェノールの種類によるものです。 ナスニンは強い抗酸化作用を持ち、アンチエイジングや目の健康を維持しているといわれています。

また、ナスは水分が約90%を占めるため低カロリーで、むくみ解消に役立つカリウムや、腸内環境を整える食物繊維も豊富に含まれています。

トマト:リコピンの宝庫!赤いスーパーフード

「野菜の王様」とも呼ばれるトマトは、そのカラフルな赤色が特徴です。 この赤色は、強い抗酸化力を持つリコピンによるものです。リコピンは、紫外線から肌を守る効果や、生活習慣病の予防に役立つとされています。

ビタミンCも豊富で、美肌効果や免疫力の向上に貢献します。

ピーマン・パプリカ:彩り豊かなビタミンC源

料理に彩りを添えるピーマンやパプリカも、ナス科の野菜です。 特にビタミンCが非常に豊富で、美肌や免疫力アップに欠かせません。 パプリカはピーマンに比べて肉厚で甘みが強く、赤、黄、オレンジなどカラフルな種類があります。

ピーマン特有の苦味は、クエルシトリンというポリフェノールによるもので、これも抗酸化作用が期待できます。

ジャガイモ:世界の食を支えでんぷん野菜

世界の食料を支えるジャガイモもナス科の仲間です。主成分はでんぷんで、エネルギー源として優秀です。また、加熱しても壊れにくいビタミンCや、余分な塩分を排出するカリウムも含まれています。

品種によって「男爵」や「メークイン」など、食感や料理への向き不向きが違います。

その他のナス科の野菜(唐辛子、ホオズキなど)

他にも、辛味成分カプサイシンを含む唐辛子、酸味のあるフルーツのようなホオズキ(食用種)、観賞用として知られるトマトベリーなど、様々なナス科の植物が存在します。

ナス科の野菜に共通する栄養価と健康効果

ナス科の野菜には、種類によって違いはあるもの、共通して私たちの健康に嬉しい栄養素が含まれています。

豊富なポリフェノールがもたらす抗酸化作用

ニンナス(ナス)、リコピン(トマト)、クエルシトリン(ピーマン)など、ナス科の野菜には様々な種類のポリフェノールが豊富に含まれています。これらのポリフェノールは、体内の活性酸素を除去する抗酸化作用が非常に高く、細胞の老化を防ぐ、免疫力向上やがん予防、アンチエイジング効果が期待できます。

カリウムによるむくみ解消と血圧コントロール

ナス、トマト、ジャガイモなど多くのナス科野菜に共通して含まれるのがカリウムです。カリウムは体内の安全なナトリウム(塩分)を排出する働きがあり、むくみの解消や高血圧の予防・改善に役立ちます。

食物繊維が腸内環境をサポート

ナスやトマト、ピーマンには、便秘の解消を助け、腸内環境を整える食物繊維が豊富です。食物繊維は、血糖値の急激な上昇を抑える効果も期待できます。

ビタミンC、Kなど多彩なビタミン・ミネラル

ビタミンCは、トマトやピーマンに特に多く含まれ、美肌効果や免疫力アップに貢献します。また、ナスには骨の健康維持に関わるビタミンKも含まれています。これら以外にも、β-カロテン(ピーマン・パプリカ)や葉酸など、様々なビタミンやミネラルがバランス良く含まれており、体の機能を正常に保つために役立ちます。

ナス科の野菜摂取における注意点

ナス科の野菜は健康に良いものが多いですが、注意すべき点がいくつかあります。

特定の成分(アルカロイドなど)とアレルギー

特に、ジャガイモの芽や緑色に変色した部分にはソラニンが多く含まれており、吐き気や腹痛などの食中毒症状を当然の可能性があるため、必ず取り除いてから調理しましょう。未熟トマトにもごく微量含まれることがありますが、通常食用にされる成熟した状態では問題はありません。

また、まれにナス科の野菜に対してアレルギー反応を示す方もいます。口のかゆみやじんましんなどが出た場合は、摂取を控えて医師に相談しましょう。

連作障害と家庭菜園のポイント

家庭菜園でナス科の野菜を栽培している方は、連作障害に注意が必要です。同じナス科の野菜を同じ場所に続けて栽培すると、土壌中の特定の栄養素が偏ったり、病原菌が増えたり、育つこともあります。

調理法による栄養素の変化

ナス科の野菜に含まれる栄養素は、調理法によって吸収率や残存量が変化することがあります。例えば、トマトのリコピンは油と一緒に摂ることで吸収率が高まります。ナスのナスニンは水溶性で水に溶け出しやすい性質があるため、煮物にする際は煮汁も一緒に摂取することを意識すると良いでしょう。

ナス科の野菜を美味しく楽しむレシピアイデア

ナス科の野菜を日々の食卓に美味しく取り入れるためのレシピアイデアをいくつかご紹介します。

- 麻婆ナス:ナスとひき肉を炒めて、豆板醤や甜麺醤の味で定番の中華料理。ナスが油を吸ってジューシーに仕上がります。

- ラタトゥイユ:トマト、ナスピー、マン、ズッキーニなどの夏野菜を煮込んだ南フランスの家庭料理。野菜の旨みが凝縮され、栄養満点です。

- ポテトサラダ:ジャガイモを潰して、マヨネーズや野菜と和えるシンプルなサラダ。子供から大人まで人気のメニューです。

- ピーマンの肉詰め:ピーマンを途中で、ひき肉のタネを詰めて焼いた料理。

- トマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ:スライスしたトマトとモッツァレラチーズを交互に並べ、バジルとオリーブオイル、塩コショウで簡単に仕上げるイタリアンサラダ。

栄養を逃さない調理のコツとしては、ナスの皮やトマトの皮にも栄養が豊富なので、可能であれば皮ごと調理することをおすすめします。 また、油と相性の良い栄養素が多いので、適量の油を使って調理すると、効率よく栄養を摂取できます。

よくある質問(FAQ)

- Q1. ナス科の野菜は体に悪いって本当?

- A1. 一部のナス科の植物に含まれるアルカロイド(ソラニンなど)は、過剰摂取すると体に良くない影響を与える可能性があります。しかし、通常食用として成熟したナス科の野菜を適切に調理して食べる分には、健康に害はありません。むしろ、豊富な栄養素や抗酸化物質が含まれており、健康に良い影響をもたらします。

- Q2. じゃがいもの芽や緑色になった部分は食べても大丈夫?

- A2. ジャガイモの芽や緑色に変色した部分には、ソラニンが多く含まれており、食中毒の原因となります。必ず取ってから調理してください。緑色の部分は皮を厚めにむき、芽は根元までしっかり取りましょう。

- Q3. ナス科の野菜で夏バテ予防になる?

- A3.ナス科の野菜には、水分やカリウムが豊富に含まれているものが多く、これらは夏バテの原因となる脱水症状やミネラル不足の予防に役立ちます。 特にナスやトマトは体を冷やす効果があると言われており、暑い夏のクールダウンにもおすすめです。

まとめ:ナス科の野菜を上手に取り入れて健康的な食生活を!

ナス、トマト、ピーマン、ジャガイモなど、私の食卓に欠かせないナス科の野菜。 これらは単に美味しいだけでなく、ポリフェノール、ビタミン、ミネラル、食物繊維など、私たちの健康をサポートする豊富な栄養素が詰まったスーパーフードです。

正しく調理し、多様なナス科の野菜をバランスよく食生活に取り入れることで、抗酸化作用によるアンチエイジングや生活習慣病の予防、腸内環境の改善など、様々な健康効果が期待できます。

この記事を参考に、今晩の献立にナス科の野菜を取り入れてみませんか?栄養満点のナス科の野菜を上手に活用して、美味しく、そして健康的な毎日を送りましょう!

関連記事

アブラナ科野菜のすべて:種類から健康維持への貢献、美味しい食べ方まで徹底解説!

ナス科の野菜:とりあえず知っておきたい種類、栄養、そして健康への影響

トマトは何科の植物? 家庭菜園で使えるナス科の知識を徹底解説

【徹底解説】ミニトマト1個の重さは何グラム?カロリー・栄養・種類まで全てわかる!